22 février 2008

5

22

/02

/février

/2008

19:26

Conception systématique de l’Exposition Nationale Suisse 1939

Plan général

Section 1 (Conditions naturelles) (Le patrimoine spirituel de la nation)

Le pays et le Peuple

L’Habitat, le Territoire, la source des fleuves d’Europe, le climat, sol, paysages, le peuple, le type d’homme suisse, les langues, la population et sa répartition, Coutumes populaires (le folklore), les Suisses à l’étranger, l’Etat, la Constitution, la défense nationale, la société, la famille suisse, le travail social, l’Eglise.

NOS MATIÈRES PREMIÈRES

Section 2

Electricité

Houille blanche et haute tension. Economie hydraulique et force hydraulique. Production, répartition. Application de l’énergie électrique. Industrie électrique, exposition didactique. Technique de la basse tension et de la haute fréquence. Radio, télévision.

Section 3

Le bois

Economie forestière. Le bois combustible et carburant. Bois d’œuvre et bois de construction. Traitement chimique (Cellulose, papier). Les possibilités futures d’utilisation du bois.

Section 4

La Suisse, Paradis de Vacances

La Suisse hospitalière, dispensatrice de santé et de joie.

Section 5

L’agriculture

Son importance économique. Les facteurs de production. Mesures zendant à développer l’agriculture. Développement et état actuel de la technique (culture, élevage, économie laitière, produits animaux, art vétérinaire, matières auxiliaires, constructions, machines). Marché et propagande. Prix. Culture rurale.

Section 6

Chasse, pêche, Protection des oiseaux

La chasse avec patentes et affermée. Soins donnés à la forêt et aux champs. Espèces de poissons. Engins de capture et de transport. Elevage du poisson. Mesures de protection.

TRANSFORMATION ET CONSOMMATION

Section 7

Alimentation

Le métier et l’industrie, producteurs de denrées alimentaires. Préparation des mets.

Section 8

La fabrique et l’atelier

(Industries de préparation) Industries des métaux et des machines (pour autant qu’elles ne figurent pas dans d’autres sections). Appareils et instruments. Industrie chimique. Industrie de l’aluminium. Industries et métiers divers.

Section 9

Construction et logement

Importance de l’industrie du bâtiment, matériaux de construction. Comment construisons-nous ? (Matières premières et installations intérieures). Essai des matériaux. L’architecte au travail. L’aménagement de la maison (objets ménagers, meubles, décoration). Le bel intérieur. Maison et jardin. Urbanisme. Politique immobilière. Gaz et eaux.

Section 10

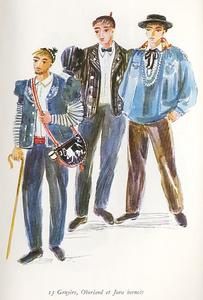

L’habit fait l’homme

Avec quoi nous vêtons-nous ? Comment nous vêtons-nous ? (Lingerie, vêtement, chaussure, chapellerie, broderie) Articles de toilette et de beauté. Horlogerie. Orfèvrerie.

RÉPARTITION ET DISTRIBUTION – CULTURE SPIRITUELLE ET CORPORELLE

Section 11

Doit et Avoir

Distribution des marchandises. Commerce extérieur et intérieur. Gros et petit négoce. L’argent, le crédit, le capital. Assurances. Le bureau moderne. Le personnel commercial. Réclame (outillage et technique de la réclame)

Section 12

Communications et Transports

Expéditions. Chemins de fer. Réseau routier. Automobilisme. Navigation. Aviation. Postes, télégraphes, téléphones.

Section 13

Force et Santé

(Soins aux malades, soins du corps, hygiène) L’enfant. Le malade. Hygiène sociale. Sports.

Section 14

Instruction, Sciences, Lettres

Moyens d’enseignement. Imprimerie. Livres, Périodiques, Films éducatifs et instructifs, Instituts d’éducation. Recherches scientifiques. Les Arts (sont représentés dans toute l’Exposition). Musique, Danse, Théâtre, Belles-Lettres. Arts plastiques. Photographie. Exposition d’art au Kunsthaus : Dessins, Peinture, Sculpture.

En chiffre ronds, 5000 exposants. Un budget de 21 millions.

Superficie au sol de 145'000 m2 et 15'000 m2 en étages.

L’Exposition Nationale Suisse à Zurich sera ouverte du 6 mai au 29 octobre 1939.

Heures d’ouverture. De 9 à 19 heures, le dimanche de 8 à 19 heures. La halle des fêtes (EN-Riesbach) et les restaurants de l’enceinte de l’Exposition sont ouverts du lundi au vendredi de 9 à 23 heures, le samedi de 9 à 24 heures et le dimanche de 8 à 24 heures. Le bar de l’Hôtel suisse, celui du Théâtre de la mode et la Palais des attractions demeurent ouverts tous les jours jusqu’à 3 heures du matin.

Cartes journalières, valables pour une entrée, fr. 2.-

Cartes journalières à prix réduit pour enfants au-dessous de 16 ans, écoliers et étudiants et militaires en uniforme, fr. 1.-

Cartes journalières d’écoliers pour visites collectives d’écoles primaires, secondaires, autres instituts et organisations de jeunesse sous conduite, fr. -.80

Abonnements de 8 cartes journalières, valables pour une même personne ou pour deux époux, mais non pour des tiers, fr. 13.-

Cartes du soir, valables dès 18 heures, fr. 1.-

Cartes permanentes, personnelles et incessibles, portant photo et signature du titulaire, donnant droit à l’entrée libre en tout temps pendant toute la durée de l’Exposition, fr. 32.- (carte complémentaire pour l’époux du titulaire d’une carte permanente, fr. 24.-) carte permanente valable 10 jours consécutifs, fr. 10.-

Voilà le plan général et quelques informations que pouvait obtenir le lecteur du guide officiel (Prix Fr. 2.-) de l’Exposition 1939. Il nous semble aujourd’hui, que monter une exposition nationale d’une telle envergure en ces temps de troubles n’était pas trop intelligent, d’autant que la dernière exposition nationale, celle de Berne en 1914 avait vu arriver au milieu de l’exposition, le début de la Première Guerre mondiale. Il a bien fallu quelques années pour se remettre du traumatisme survenu et d’envisager une nouvelle exposition sans risques aucun après avoir fait une bonne gosse réflexion sur l’avenir du pays et savoir ce qui pourrait troubler l’exposition ou quoi !

Sur l’échelle du temps, on peut se demander pourquoi organiser une exposition si vite, est-ce les « années folles » qui ont éblouis les peuples en pensant que plus rien ne pouvait troubler l’organisation d’une fête ?

Pouvait-on ignorer la montée du nazisme et organiser une grande exposition comme ça ?

On sait qu’il faut 10 ans, 15 ans ou plus pour l’organisation d’un tel événement, alors pourquoi le faire si l’on regarde les troubles qui ont suivis la première guerre mondiale ?

Qui donc en Suisse était clairvoyant et pouvait dire ; « Ne faites pas ça, mais faites plutôt ceci ? »